書評Books 異なる者同士が「ともに生きる」ために

ピアニスト 崔 善愛(チェ・ソンエ)

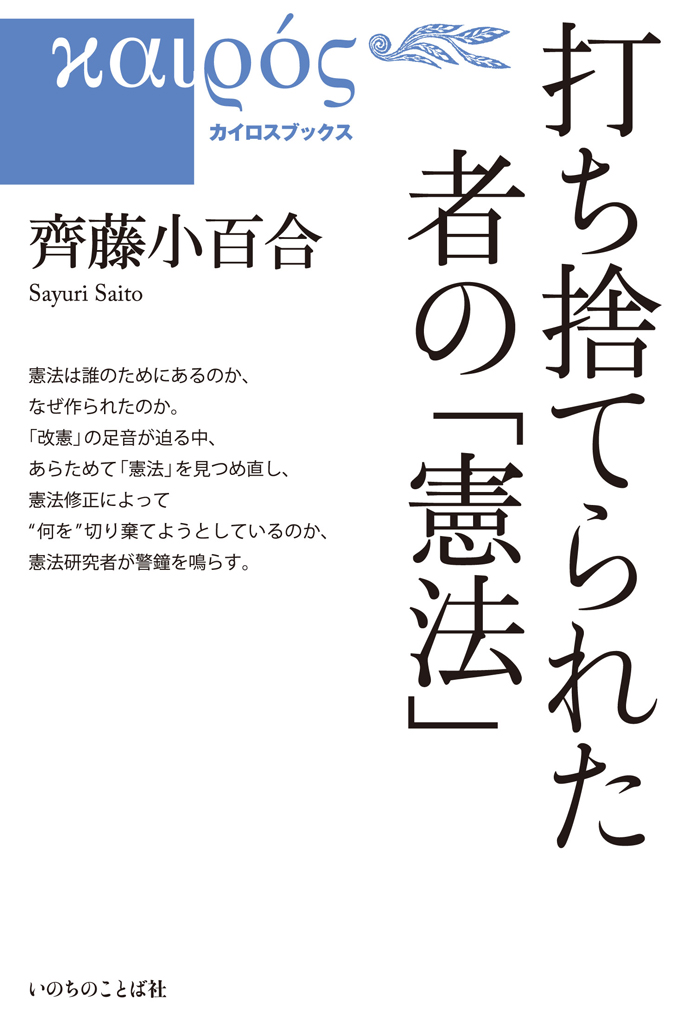

『打ち捨てられた者の「憲法」』

齊藤小百合 著

四六判 900円+税

いのちのことば社

戦後、日本の平和を支えた日本国憲法がひとつひとつ、崩され始めている。何より「改憲」が自民党の「党是」と知ったときの驚きは今も忘れられない。その「改憲草案」には、「天皇を元首」とするなど問題が多い。この夏の選挙は改憲が争点となるだろう。いま必読の一冊だ。

この本では、そもそも「憲法とは」という問いから始まり、「立憲主義と政教分離原則」というキリスト者にとっても重要な今日的課題をたどる。著者の語りかけるようなやわらかいことばに導かれ、憲法に息が吹き込まれてゆく。読み終えたとき、憲法的思考で日常の問題を考えられるようになる。

昨年、私は著者に、常々抱えていた疑問を投げかけたことがある。「日本で生まれ育っても、韓国国籍のため選挙権はないのですが、私は『国民』なのでしょうか。憲法にはすべての人の平等と自由と尊厳がうたわれていますが、それは『国民』だけのものなのでしょうか。」半ばすがりつくようなこの問いにも、この一冊の本は応答している。

「法とは何か。」ローマ法研究者の木庭顕氏は「集団のために自分を犠牲にしなければならないことから解放されるために法はある」(三五頁)と強調し、ここに著者は立つ。

「天皇かキリストか、どちらが偉いか」と問い質されたあの時代、神社参拝を強いられた歴史はそんなに遠くない。「神社は宗教にあらず」と強弁することで政教分離原則から逃れる論理がいまも見られる。

いかにして異なる者同士「ともに生きる」ことができるか、著者はその答えを憲法に求め続けてきたのだろう。

「政教分離原則とは、自らを育んだ『文化』さえも、あるいは自らを育んだ『文化』であるからこそ、立憲的国家においては、そのような『文化』を脱ぎ捨てて、どのような文化的ルーツを持つ者も平等に尊重されるべき個人として受け入れる社会をつくるための工夫なのではなかったでしょうか」(九七頁)。選挙権もない、法学者でもない私に、この本の書評をと依頼してくださった。これもまた「立憲主義」の精神だったのかもしれない。