特集 旧約を知ると聖書が面白い!

新約聖書には親しみを感じるが、旧約聖書はわかりにくいと思っている人も多いのではないだろうか。旧約を知ると、神様の恵みがより一層迫ってくる―旧約のより深い理解を助ける本を、二人の牧師に語っていただいた。

5月発売

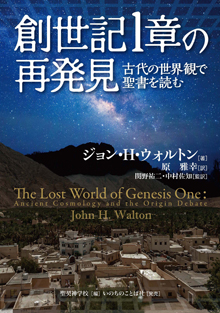

創世記一章の再発見

~古代の世界観で聖書を読む~

ジョン・H・ウォルトン 著、原 雅幸 訳

A5判 200頁 2,200円+税

訳者に聞く

目からウロコの創世記

JECA キリスト教たんぽぽ教会 牧師 原 雅幸

―はじめに、先生にとって旧約聖書とはどういう位置づけですか。

そうですね。初心の学びをしている方とも話すのですが、旧約聖書と新約聖書は人間でいう右目と左目のようなものかなと思っています(どっちが右でもいいのですが)。両目でモノを見ると立体的に認識できますよね。旧約聖書を知らなくても、イエス様のことはわかりますが、やはり平面的な理解にとどまってしまうのではないでしょうか。深まりや奥行きといったものは、両目でないと体験できないと思います。もちろん私たちの目はいろいろな要素に影響されて、そもそもクリアには見えないところが多分にありますが。パウロが経験したのと同じではないかもしれませんが、やはり「目からウロコ」のような体験は繰り返されていくものですよね。

―ウォルトン師の著書との出合いも「目からウロコ」体験だったのでしょうか。

はい。先生の著書(原題はThe Lost World of Genesis One)に出合ったのは今から五年前、神学校在学中のことでした。ある本の脚注に本書が紹介されていて、興味をもちました。「創世記の著者は世界を神殿だと考えている」といったことが書かれてありました。これはとても興味深かった。「神殿」を軸に聖書を読むというアイデアは以前から抱いていたのですが、出エジプト記にある「幕屋」が出発点かと思っていたのです。けれども、もし創世記の冒頭から神殿のテーマが流れているとしたら、これはすごい話だぞ、と直感したのです。聖書の最後は、ヨハネの黙示録で、天のエルサレムが地上に降りてきて、全域が神殿になるということが描かれていますよね。よく「創造から新創造へ」と聖書をまとめることがありますが、本書の主張にしたがえば「神殿から神殿へ」とも言うことができます。そうなると、主イエス様のからだが神殿であるとか、私たち教会が神殿であるとか、そのようなことともつながってくるものがあります。それで早速、読み始めました。せっかく読むなら訳しながら読もうと思い、その時の翻訳が今回出版される『創世記1章の再発見~古代の世界観で聖書を読む~』の下訳になっています。

―実際に読んでみて、どうだったのでしょうか。

期待以上でした。先ほど、私たちの目(認識)は、いろいろな要素に影響されていると言いましたが、ウォルトン師は、まず私たち自身の「存在論」(モノが存在するとはどういうことか)から掘り起こします。認識の大前提ですね。そしてその認識が決して普遍的なものではなくて、古代中東の世界では、異なる存在論があったことを紹介されます。そのために膨大な古代文書を手際よく整理してテーブルに並べてくれます。これまでなら専門家ではないと立ち入れないような情報ですが、素人にもアクセスできるように手ほどきしてくれるのです。

ウォルトン師の文章の中に「旧約聖書は私たちのために書かれているが、私たちに向けて書かれてはいない」という表現があります。これにはハッとさせられました。最初は首をかしげましたけれども。聖書は全人類に向けられた神様からの手紙だと思っていましたから。でも読み進めていくと、なるほど確かに「全人類のための」と「全人類に向けた」というこの微妙な相違を把握することが大切だとわかってきました。創世記も含めて、すべての聖書文書には、人間の著者がいて、著者が想定した最初の読者(聴衆)がいます。その最初の読者に「向けて」聖書は書かれ、それを越えたところに「全人類のための」聖書が存在するわけです。

旧約聖書が難しいと感じるのは、結局のところ、最初の読者である古代人たちが前提にしている世界観、慣れ親しんでいる用語理解、文学形態、そういったものを私たちがほとんど共有していないということにあります。本書では、そのすべてではないにしても、多くの手がかりを提示してくれます。そうやって「新しいメガネ」をかけ、創世記一章を丁寧に読んでいく。もちろんヘブル語に立ち戻って、真摯にみことばに聴いていくのですが、ヘブル語を知らない読者にも配慮されていて、専門的ですが、わかりやすいと感じました。

*

創世記一章は、クリスチャンであれば一度は学んだことのある箇所で、信仰理解、神学理解の土台となるところですよね。私自身も現代科学との兼ね合いの中で、さまざまな本を読み、学んできました。それでも釈然としない部分があったのは事実です。その理由が本書によってよくわかりました。創世記一章を古代人のメガネでなく、現代人のメガネで(しかも、そんなメガネをかけていないつもりで)読んでしまっていた。そこが問題だったのです。

ウォルトン師は、まず古代人のメガネ(世界観)で創世記一章を読み解き、その上で現代の私たちの学問的課題、信仰的課題、実践的課題にアプローチしていきます。創世記一章から、何がはっきりと言えて譲ることのできないものであり、どこからは考慮の余地があり、どこまでは寛容でいられるのか、そういうことが整理されていくのです。そして、その結論は福音的な信仰に立つ教会が伝統的に大切にしてきたものを強めてくれるものでした。

―信仰と科学の問題にも本書は踏み込んでいますが、先生は小学校の教員経験もあるとか。本書は現場で葛藤する先生たちの助けになるでしょうか。

はい。そのことも本書の出版に当たって願っていることです。ウォルトン師は信仰と科学が「あれかこれか」の状況にあることを嘆いておられます。それは信仰と科学を「一つのパイの奪い合いモデル」で捉えるから起こることなのです。そうではなくて「二層ケーキモデル」が望ましい。ウォルトン師の主張に私はとても共感しています。(たとえが「食べ物」というのも親しみがわきます。)このモデルがあれば、現場の先生方は信仰と科学を統合させながら、子どもたちに教えていけるのではないかと思います。